9

Tetsusan2019/03/05 13:38

生命の持ち時間は決まっているのか―「使い捨ての体」老化理論が開く希望の地平www.amazon.co.jp

3,080円(2019月10月17日 11:58 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

カークウッドの主張の核心は”使い捨ての体:Disposable soma”理論だ。これはドーキンスの”利己的な遺伝子”に通じる主張で、我々の体は生殖細胞を除いてエネルギー収支がトントンで収まるよう手抜きの構成になっている、というものだ。言い換えれば、エネルギー収支が潤沢であれば体の老化は必然ではなく防ぐことができる、という希望のある主張でもある。

なぜこのようなことを言い出したかというと、1980年代まで科学者は老化はあらかじめ遺伝子にプログラムされた物だと考えていた。しかし、カークウッドは老化はDNAの最大拡散を前提とするバイオエコノミクス(生物経済学)の問題ととらえたのだ。DNAを効率よくコピーして増やす(生命の存在理由)為には生殖細胞は完璧であるべきだが、そのビークル:担体である体にはそんなにコストは掛けられないので徐々にDNA情報にエラーが蓄積して破綻する、これが老化だ、というものだ。この理論にはテロメアは考慮されていない。

それで、どうすれば老化を防げるかというと1食事、2運動、3持って生まれた遺伝子、ということになる。食事に関してはまずは老化を進めるものは極力取らない、具体的には動物性脂肪と糖類を抑えること、必須栄養素はバランスよくとること特にオメガ3脂肪酸(魚油)は効果的、そしてカロリー制限。カロリーを抑えた動物が長寿化する事は実験で繰り返し確認されている。ヒトも例外ではない。あとは適度な運動と親からもらった遺伝子で長生きできる。

しかし、皆が長生きすると本当に困ったことになる。これから事態は深刻化し新たな社会実験が始まるだろう。その中には身の毛がよだつような提案も含まれるかもしれない。日本はその最先端にいる。

近年ではハダカデバネズミの研究が盛んであり、ハダカデバネズミの細胞は酸素の使用量が少ないということが分かっている。

本書の気になる重要な部分

第1章 葬式の季節

死を隠蔽する社会と直視する社会

老化と死とは不可分の関係にある。多くの人が可能な限り長生きしたいと望むが、その分だけ老いていくことを考えると、恐怖も生まれるだろう。試しに、自分や周囲の人が歳を重ねたらどうなるか、可能な限り具体的に考えて想像してみるとよい。健康な体と健全な心を持ち、人を愛し愛されることができ、自分自身に対して適度な愛を持っている人ならば、愛する人や自分自身から生命力が失われ、やがて生命活動そのものが奪われることを考えるとき、身悶えするような苦悩を感じるのではないだろうか。

それでも我々は、この憂鬱な現実を直視しなければならない。老化を論じることは、死を論じることでもあるからだ。ただし、正面から死を論じることは難しい。死という言葉は子供でも知っているが、先進国に住む人々の多くは、あまりにも死から遠ざかっているからだ。

不意に訪れる死の衝撃について、1997年8月31日の出来事が紹介される。この日の深夜、ダイアナ元皇太子妃が、パリで悲劇的な事故死を遂げた。事故の第一報からの数日の騒動は、当時中学生だった私の記憶にも鮮烈に残っている。普段はあまり感情を表にださない(ブレグジット前後からこれは怪しくなっているが)イギリス人が、このときは異常なほど感情的になっていたのが印象的だった。

当時、ダイアナ妃は国民から深く親しまれ、福祉活動に情熱を注いだ彼女の死は、イギリス社会だけでなく、世界的にも大きな喪失感を与えた。しかし、ダイアナ妃の死に対してイギリス人を含めた多くの人が感じたことは、単なる同情や悲しみだけではなかっただろう。人々は、若く、希望に満ち溢れているかのように見えた一人の女性の死を切欠に、自分自身も次の瞬間には死んでいるかも知れない、儚い存在であることを改めて自覚し、酷い衝撃を受けたのだろう。日本人で言えば、1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災や、2011年3月11日に起きた東日本大震災で受けた衝撃がこれに該当するだろう。

この時のイギリス人のショックの根底には、36歳の女性が死ぬはずがないという思い込みがあったのかも知れない。当時や現代の平均寿命だけ考えれば無理もないが、僅か100年前には、この年齢まで生きられる人は、全体の約半数しかいなかった。現在もそれに近い状況にある地域、たとえば、ナヴロンゴの人々なら、敬愛する若い女性がしんだとしても、あの時のように心を乱されたりしないだろう。

ナヴロンゴでは、死がいたるところに潜んでいる。あらゆる年齢層の人々が、出産やマラリアなど、先進国の医療をもってすれば容易に防げるはずの原因で命を落としている。本書の著者も、僅か数か月の短い滞在中に、友人を亡くしているという。彼は脳マラリアの発作を起こし、脳死状態になってしまったのだ。

なぜこの章が「葬式の季節」なのか。それは、ナヴロンゴに到着したばかりのときに著者が仰天した言葉からきている。著者がこの言葉を知った当初は、「人が大勢死ぬ季節」という意味だと捉えたらしいが、そうではなかった。この地では、誰かが死ぬとただちに埋葬してしまい、儀式めいたことは何ら行われない。葬式は、埋葬の数か月後、場合によっては数年後になって、ようやく行われるそうである。それは、ナヴロンゴの人々が死者を蔑ろにしているからではなく、葬式があまりにも大掛かりであることに起因する。人々は、乾季が激しいために仕事ができない一月から三月にかけての農閑期に、心を込めて葬式の準備をする。それが「葬式の季節」なのだ。

現地の人は、死者の魂に敬意を表し、死後の世界で高い地位を得られるようにするためには、莫大な費用をかけて、盛大な葬式を執り行わなければならないと考えているようなのだ。死者たちは、その見返りとして、祖先の霊や残された親族を守護してくれる、とも考えているので、手抜きは出来ない。

ナヴロンゴの人々が(環境要因や、死後の世界や霊的なものを信じることを伴って)、死を身近なものとして受け入れているのに対して、先進国の人々の多くは死から疎遠になっている。死の現場は、日常生活から、ほぼ完全に隔離されている。ほとんどの人が病院で死を迎え、親戚に看取ってもらえないケースも珍しくない。亡骸に最後の別れを告げる習わしも、多くの社会で廃れてしまっている。死の現場に立ち会わない人々は、死を実感することも、直視することも「できない」。彼らは、死について真剣に語り合うことはおろか、死という言葉を聞いただけで当惑し、安易に死を否定する。そのため、これから死に臨まなけらばならない人々、例えば、治癒の見込みのない患者や、極めて歳を取った人々は、周囲から死を否定されることで、かえって苦しみを感じることにつながりかねない。

隠蔽された死は、思いがけないところから現れては、人々を不意打ちする。しかし、多くの場合、至福の時が永遠には続かないのと同様に、絶望の時も永遠には続かない。人間も忘れやすい生き物だ。人間は、膨大な困難が立ちはだかる絶望的な状況の中にも希望の兆しを見出し、少しでも状況を改善するために、可能な限りのことをしようとする生き物である。

以下に、本書の内容の核心「Disposable soma理論」を肯定的に捉えた見解を、簡潔にまとめて紹介する。

1.なぜ老いるのか

人間の寿命の信頼できる最高記録は120年とちょっとである。不老不死は今も昔も究極の夢であるが、そもそも生物はなぜ老いるのか?老化は極めてありふれた現象であるにもかかわらず、実はこの問いに完全な答えは未だ得られていない。

「細胞は常に損傷に晒されているんだからいずれ劣化するのは当たり前じゃないの?」などと言ってみたところで、人間の限界寿命が120年程度であることも、種によって寿命が様々であることも何も説明できない。やはり老化には説明が必要なのである。

2.老化は必然でも必要でもない

摩耗説

生きることは摩耗する事に他ならず、老化は避けがたい必然である。

プログラム説

生殖を終えた個体は種の利益のため死んで若い個体に資源を譲るようプログラムされている。

かつて老化の理論は大きく分けてふたつあった。が、どちらも間違いだ。老化は必然でも必要でもない。そもそも単細胞生物は不老である。子孫の単細胞生物は祖先の単細胞生物に比べ劣化しているところなどなにもない。

実を言うと人間自身も生殖細胞(精子・卵子)に限っては不老である。「近頃の若いもんは」と太古の昔から言われてはいても、新しい世代が古い世代に比べて何か生物学的に「老化」したり「劣化」しているというわけではない。

さらに単細胞でない生物も、たとえばヒドラは観察される限りまったく老化しないと見られている。全く摩耗しないことはあり得ないとしても、同じだけ修復されてはいけない理由もなく、実のところ老化が必然であるという証拠はない。

種のための利益という考え方も今では葬られた考え方である。そもそも“種”というのは、生物学的にも何の意味もないというわけではないが、詰まるところ人間が設けたカテゴリに過ぎないのだから、その「ための」利益を守る仕組みが自然界に存在するわけがない。

仮に老化が遺伝的にプログラムされていたとしよう。突然変異で老化のプログラムに異常が生じ、老いなくなった個体が生じたとする。その個体は、勝手に老いて死んで資源を譲ってくれる同種たちを尻目に、相対的に多くの子孫を残し、壊れた老化プログラムの遺伝子を伝えるだろう。じきに老化プログラムは壊れたものばかりになる。

その後、個体数が増えすぎて資源の欠乏が生じたとする。そこに再度突然変異で老化プログラムの働きが復活した個体が現れたとする。老化プログラムは再び広まるだろうか? 否、資源が欠乏している上に老化もする個体が、資源が欠乏しているが老化しない周囲の個体を押しのけて繁殖に成功できる理由は何もない。

つまり老化をプログラムする遺伝子が存在したとしても、それは遅かれ早かれ遺伝子プールから消滅し、二度と復活しない。つまり現在普遍的に存在する老化はプログラムされたものではありえない。

3.使い捨ての体

少なくとも生殖細胞を「若い」ままに保つことは可能で、どのようなメカニズムであるかはともかく、実際にその通り行われている。でなければ我々は存在できない。老化がプログラムされていると考えることもできない。にも関わらず老化は存在する。と、なると従来とは違う説明が必要である。

文明生活という極めて異常な生活環境に置かれている現代先進国の人間を基準に考えるのは適当ではない。ネズミになったつもりで考えよう。ネズミの生活は過酷だ。常に餌を探して動き回らねばならず、猫やら梟やら狐やら捕食者に四六時中喰われている。それでもネズミが地球からいなくならないのは、ネズミ算の名の通り、たくさんの子を四六時中産んでいるからだ。

仮にいつまでも若々しい不老ネズミでいられたとしても、いつもいつも猫から逃げ切れるとは限らない。運悪く捕まって喰われる日が、遠くない年月のうちにやってくる。捕まって喰われる日に若々しいネズミでいることは、猫にとっては美味しいかもしれないがネズミの立場では無価値である。

そこで体細胞つまり生殖細胞以外の体に蓄積する損傷を修復し新品同様に維持することをさぼり、浮いたエネルギーを繁殖に振り向ける、つまり多くの精子を作ったり・多くの雌と交尾したり・多くの子を産んだり・栄養分の高い乳を分泌したりするような老化ネズミを考える。

細胞の維持にはかなりのエネルギーが使われている。ただ座ってぼーっとしていても腹が減る理由がそれだ。そのエネルギーを一部でも繁殖に振り向けられることは明らかに有利だ。そしてネズミが老衰が問題になるまで喰われずに済む可能性はあまりないのだから、老化のデメリットは限られている。

老化ネズミは不老ネズミよりも多くの子孫を残せるだろう。そして「老化するがよりよく繁殖するための」(「老化するための」ではない)遺伝子は集団に広まりうる。これが使い捨ての体説の骨子である。

この説は飛んで逃げられる鳥や硬い甲羅に守られた亀のような殺されにくい動物の寿命が長く、殺されやすい動物の寿命は短いという傾向をうまく説明する。老化とは、ボルボックスのような動物が生まれた時代に、細胞が群体を作り多細胞生物が生まれ体細胞と生殖細胞が分化していく過程で生まれたと言えるのかもしれない。

4.繁殖と生存のトレードオフ

一度だけ盛大に繁殖しその場で死んでしまう鮭。母親の体を喰って生まれ出てくるダニやクモ。繁殖と自分の生存のトレードオフという観点は自然界の様々な現象をうまく説明する。人間の閉経も、ただでさえ危険な出産を自分が高齢で行うよりも、たとえば娘の子育てを助けて孫を世話する方が最終的に自分の遺伝子を残せるという理由で発達したのではないかと思われる。

ある条件ではカロリー制限は寿命を延ばすのに有効であるという結果が知られている。これは栄養状態が良ければ、

「今は環境が良いようだ。少々寿命が縮んでもいいから盛大に繁殖せよ」

栄養状態が悪ければ、

「今は環境が悪いようだ。後のシーズンに期待して子供を作るのはあきらめ、とりあえず自分の体を大事にして生き延びろ」

と反応するように肉体はプログラムされている、と捉えても大きな間違いはないだろう。逆にするような肉体を作る遺伝子は明らかに自然淘汰によって消滅するはずである。

ハンチントン病のような高齢になってから発病する遺伝病がある。また、アルツハイマー病や癌化に関わる遺伝子もある。10歳程で致命的な症状を発現する遺伝病や病気の遺伝子は明らかに存在し続けられないが、このような高齢になってから症状が出る病気の遺伝子、遺伝病は淘汰を免れうる。一般に高齢になってから害をもたらすが若いうちには利益をもたらすような遺伝子は自然淘汰によって選択されるだろう。

ゲノム全体がそのようなギリギリのトレードオフを選択した遺伝子の塊である、ということもありうることだ。その場合、残念ながらそう簡単に寿命を延ばしたり不老にしたりすることはできないだろう。

老化を定義する

サセックス大学の生物学教授ジョン・メイナード・スミスは、柔軟かつ汎用的な老化の定義を提案した。それは「老化とは、心身機能の進行性の衰退をもたらし、結果として死の危険を増大させるような現象である」と云うものだ。老化にはこれ以外にもいくつもの特徴があるが、標準的な定義としては非常に便利である。後述されるが、この定義を基準にすることで、動植物の多様な世界に踏み込んで、どの生物が老化し、どの生物が老化しないかを判断することも可能になる。

「時間の経過とともに死の危険が増大する」と言うのは簡単だが、実際に特定の個体の死の危険を測定することは容易ではない。個体にとって死は一度限りのことで、それですべてが終わってしまうからである。そこで登場するのが、時間経過に伴う生存個体数の変化をグラフにした「生存曲線」で、個体レベルでは測定しにくい死の危険を集団レベルで測定する方法と言える。

マウス集団を最適条件で飼育することを考える。天敵なし、病気なしで、餌も水も十分に与えられ、常に快適な温度・湿度に保たれている。この集団について、一定の時間が経過したときに全体のうちのどれだけが生き残っているか、生存個体数を追跡する。多くの場合、生まれて間もない頃には個体数は目立って減少するが、その後、成長とともに安定してきて、大人になってしばらくはほとんど変化しないくなる。やがて少しずつ減少しはじめ、時間とともにその勢いは激しくなり、最後の一匹が死んで集団は消滅する。

この様子をグラフにした時の曲線は、マウスという動物に特徴的なものなのだろうか。マウス集団の生存曲線とヒト集団(イングランドとウェールズ地方についての統計をもとにしたヒト集団の生存曲線:1880年代)の生存曲線を比較してみると、マウス集団の生存曲線が途中の水平な部分が曲線全体に対する割合が小さい以外は、ヒト集団のそれとよく似ている。実は、この形が、老化する生物の生存曲線の特徴なのだ。生存曲線がこの形になるのは、死亡率が加齢とともに高くなるからである。(ヒト集団の生存曲線:1990年代以降は、生まれて間もない頃から50~60代になるまで目立った減少が見られない。これは医療技術の進歩の影響があると考えられる。)

ゴンぺルツ・パターンとその例外

ヒトのように老化する動物の集団では、加齢とともに死亡率が増大する。齢固有死亡率は指数関数的な曲線を描く。これは1825年にベンジャミン・ゴンぺルツによって発見され、ゴンぺルツ・パターンなどと呼ばれる。ゴンぺルツ・パターンはヒト以外の哺乳類についても調べられている。

ゴンぺルツ・パターンによると、ヒトの死亡率は、8年ごとに2倍になる。8年後には2倍、16年後には4倍、24年後には8倍となる。

しかし、100歳以上になると、ゴンぺルツ・パターンから外れやや緩やかになるという。その理由はいまだ解明されていないようだが、度々その手の報道があるように、平均寿命をはるかに超えて生きるような人々には、そうでない人々とは違った遺伝子をもっているのかも知れない。つまり、ゴンぺルツ・パターンにしたがうのは、平均的なスピードで老化する人が圧倒的多数を占めている集団だけなのかも知れない。

1992年には、昆虫の晩年の死亡動態について、2つの大規模な研究結果が報告されている。一つはショウジョウバエ、もう一つはチチュウカイミバエについての研究だったが、どちらも晩年になると齢固有死亡率の増加が止まり、ミバエの場合は減少が見られた。

この理由についても解明されていないが、いくつかの説明が試みられている。一つは遺伝的異質性で、ヒトについて先述した通りである。もう一つは非遺伝的異質性で、長生きした個体は、偶然的に他の個体より丈夫だったのかも知れないというもの。最後に挙げられるのが、行動様式の変化である。加齢とともにその個体は、若い個体よりも行動範囲が狭くなるので、このことが結果的に生命を危険に晒す率を下げているのかも知れない。

成長曲線(ゴンペルツ曲線とロジスティック曲線)

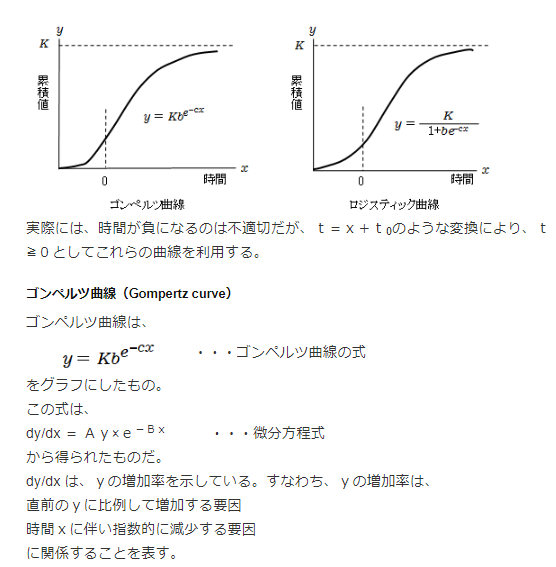

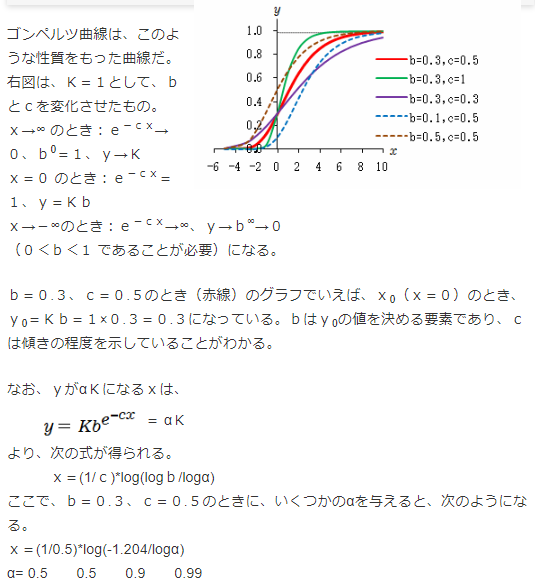

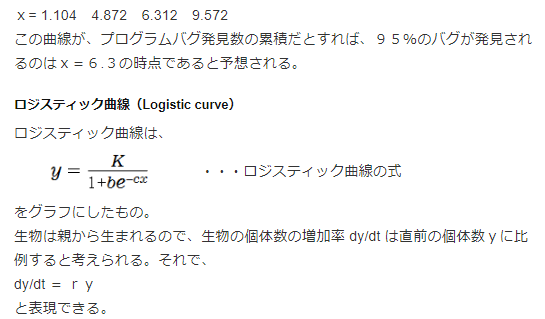

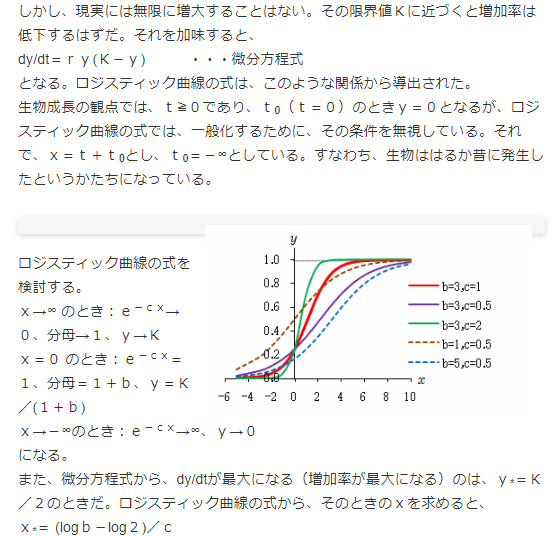

生物の個体数、新製品の販売数、プログラムのバグ発見数など、当初は少なく、中途で大きくなり、その後また少なくなるような現象は多くある。それを時間の推移と累積量をグラフにすると、下図のようになる。これを成長曲線という。

代表的な成長曲線に、ゴンペルツ曲線とロジスティック曲線がある。両者とも、似たようなS字型の曲線で、時間xが経つにつれ、増加が止まり一定値Kに近づく。ロジスティック曲線は変曲点を中心に左右対称になるが、ゴンペルツ曲線は対称性がないのが大きな特徴だ。

動物の老化を調べる

メイナード・スミスの定義によれば、老化する動物は年齢が高くなるにつれて死亡率が高まる。逆に言えば、年齢に関わらず死亡率が一定の動物がいたら、それは老化しない動物と、やや強引に解釈できる。

年齢による死亡率の変化を調べるためには、サンプル集団を観察し、個々のサンプルがいつ生まれ、いつ死亡したかを記録し、生存曲線を描けばいい。ここで、サンプル数は小さすぎてはいけない。偶然による影響は及ぼす影響を考慮する必要がある。サンプル数は最低でも100は欲しい。そして、100頭の動物の生死を記録することは容易いことではない。「老化」だけを観察したいので、それ以外の要素、病気や捕食から保護しなければならないからだ。

つまり、一定の保護区や人工的な環境で飼育するのだ。そのためには多大な費用がかかり、動物のなかには人工的な環境にほとんど適応できないものも少なくない。さらに時間的な問題もある。長寿の動物に関しては、長期の観察が必要となる。なので、大型哺乳類やカメなどに関しては老化に関してあまりよくわかっていない。

こうした困難があるものの、研究室、動物園、農場、自保護地域などの記録や、野生動物の観察などから、多くの動物が老化することが確認されている。哺乳類はどれもヒトと同じように老化する。鳥も例外なく老化するが、同じくらいの大きさの哺乳類よりはるかに長生きする傾向がある。例えば、カモメは40年以上も生きるが、これはネコ(28年)やイヌ(20年)よりずっと長く、ゴリラ(49年)に近い。魚類、両生類(カエルなど)、爬虫類(カメ、ワニ、トカゲ、ヘビなど)も老化するが、中にはごくゆっくりとしか老化しないものもある。

昆虫には膨大な種類があり、ショウジョウバエのように数週間しか生きられないものからセミのように10年以上生きるものまで寿命も様々でだが、老化しないものはいないようだ。昆虫の寿命の調査は、幼虫期間を考慮しなければならない点(カゲロウの仲間には幼虫期間が数年に及ぶものがあるが、成虫になると数日で死んでしまう)と、他の変温動物と同様、寿命が温度に左右される点(高温になるほど短命)でやっかいなのだ。

老化しない動物がいる?

この世に老化しない動物はいるのだろうか。理論的には老化しない動物が存在する可能性はあるが、現時点では見つかっていない。理由は簡単で、老化することを証明するのとは違い、「老化しないことを証明することを証明する」のは不可能だからだ。永遠に観察し続けるわけにもいかないし、どんなに長い間サンプル集団を観察し、死亡率の上昇が見られなかったとしても、一週間後、あるいは一年後に、突然、上昇し始める可能性を否定できないからだ。

ボルティモア加齢縦断研究所(BLSA)

老化は必然ではない

生命とは何か―物理的にみた生細胞 (岩波文庫)www.amazon.co.jp

792円(2019月10月17日 11:59 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購入する

老化は避けられないという考えが、科学的な裏付けを得たのは、20世紀初頭のことだった。これは、生物とは複雑な構造体であり、複雑な構造体はいずれ全体としての秩序が崩れ老化するというものだ。宿命論といえるこのような説は、物理学のなかにある「熱力学第二法則」をその根拠に置いている場合が多い。

熱力学第二法則は、エントロピー、すなわち無秩序さ、熱平衡に関する法則である。「閉鎖系ではエントロピーは必ず増大する」というものだ。カーックウッド氏が気に入らないのは、この点である。老化における摩耗説や宿命論の本質はここにあるという。生物のエントロピーも必ず増大するという主張だ。生物は基本的には開放系である。これに関して、以下にシュレーディンガーの著書を紹介する。

ただし、開放系なのは脳以外の細胞においてで、脳はどうかと言えば、脳の神経細胞は分裂や代謝はせず、時間経過とともに死滅していく一方である。どんなに外部からエネルギーを取り入れても、失われた脳の秩序を回復させ、エントロピーを減らすことは出来ない。

ここで、カーックウッドはエントロピーを問題の本質だと指摘しておきながら、脳の話になるとそれを認め論点をずらし、摩耗説の本当の問題は、どのように老化が起きるのかを説明するだけで、なぜ老化が起きるのかが説明できていないという。科学が「どのように」を説明できても「なぜ」は説明しえないのは当然ではないか。

エルヴィン・シュレディンガー「生命とは何か」岩波新書 1951・1975

Erwin Schrodinger「What is life?」[訳]岡小天・鎮目恭夫

6章「秩序・無秩序・エントロピー」

全体が71節で構成されているその57節、いよいよ結論部にさしかかったところにあたる。そこに「生物は負エントロピーを食べて生きている」とあった。

宇宙の全体や物質の基本的な運動が、大局的にはエントロピーの増大に向かっているのは知られている。どんな物質も放っておけば、閉鎖系のシステムならば)無秩序な状態に向かい、周囲の環境と区別がつかなくなっていく。熱い紅茶を放っておけばやがて紅茶は器と同じ温度になり、器とともに室温と同じになっていく。熱力学ではこれを熱死(熱的死)と言っている。熱死とは無秩序の頂点のことをいう。宙も紅茶も、ひたすらこの熱死に向かっている。

ところが地球上の生命が活動をしているとき、それらは開放系なので、これとはまったく逆の現象がおこっているように見える。生命は熱力学の原理に抵抗するかのように秩序をつくり、これを維持させたり代謝させているのだから、無秩序すなわちエントロピーの増大を拒否しているようなのだ。

生物もやがては死ぬので、大きくいえば熱死を迎えていることになる。しかし、そこにいたるまでが尋常ではない。生命は個体としての生物活動をしているあいだ、ずっとエントロピー(無秩序さの度合)を減らし、なんとか秩序を維持しようとしているようなのである。これをいいかえれば、生命は負のエントロピーを食べているということになる。

そればかりか、たいていの生物は独得の生殖活動をして次の世代にその大半の仕組みを継続させている。個体は次々に熱死を迎えても、たとえば種や属というくくりでみると、多くの種や属は時空間をまたいでエントロピー増大と闘っている。これはやはり、生命は負のエントロピーを食べていると言える。

たったこれだけのことだが、この指摘は、生物というシステムの本質を突いていた。そしてエルヴィン・シュレディンガーという才能が恐るべき洞察力の持ち主であることを告げてる。

シュレディンガーがあの天才的な波動方程式をもって、一躍、量子力学の寵児となったことは、言うまでもない。シュレディンガーの波動力学はかつて誰も思いつかないものだったし、その函数はハイゼンベルクのマトリックス力学と相い並んで、極小の世界を解読するための驚異的な力を発揮した。

シュレディンガーを紹介するには、ド・ブロイの物質波仮説に続く量子力学の1920年代半ばからの高揚とともに語るのが定石だろう。また、あまりにも有名な「シュレディンガーの猫」を引き合いに出してその天才的発想を紹介することも可能だりう。しかし、ここではその理論物理学者シュレディンガーに留まらないシュレディンガーを紹介したい。生命の謎に挑戦したシュレディンガーのほうである。

本書はシュレディンガーの連続講演にもとづいて執筆された。講演の主旨は「生きている生物体の空間的境界の内部でおこる時間空間的な現象は、物理学と化学によってどのように説明できるのか」というものだ。

シュレディンガーがこの主旨に挑戦した理由はあきらかである。それまで生命活動の秘密を物理学が言及できたことは、ただの一度もなかった。生物が物質で構成されていることはわかっているにもかかわらず(構成要素も物質だし、遺伝子も物質であるにもかかわらず)、その物質のふるまいを記述すべき物理学は、生命の秘密にはまったく言及できないままだった。

しかしシュレディンガーはその謎にこそ挑もうとした。物理化学というものは一般に周期性結晶を扱ってきた。それについては物理化学の右に出るものはない。シュレディンガーはこの視点を転倒させて、「非周期性結晶」を扱うつもりで説明を試みれば、物理化学は生命の活動の本質に到達する可能性があるのではないかと考えたのである。

本書はこの非周期性結晶という考え方をもって、このあと遺伝子のふるまいやそれを構成する原子のふるまいの説明に入っていくが、その後、DNAの二重螺旋の謎が解かれ、分子生物学がいやがうえにも発達したのちの見解からみれば、この説明はいまでは物足りない。しかし、それにもかかわらずシュレディンガーの着想には、いまもってさまざまな予見に充ちていた。

たとえば「暗号文の写本」がコピー(DNA転写)されコピーミス(突然変異)されるという見方、また「型」を継承するために生物活動が何をしようとしているかという推理をめぐる見方などは、いまならこれを「情報」とか「ゲノム」と言い直すことによって、いくらでも真実に近い説明に変えられるものばかりなのである。

シュレディンガーがもっと独自の領域に踏みこんでいくのは第33節になってからだった。化学結合に関するハイトラー=ロンドンの仮説を紹介した直後、量子力学こそが遺伝と突然変異の仕組みの要訣を支えているはずだと言い出すのだ。

いまではよく知られているように、量子力学の世界では粒子のエネルギーは連続していない。とびとびの量のエネルギー(エネルギー準位)をもつ。これを「量子飛躍」とよんでいる。

振子をゆらすと、最初は連続的な動きをくりかえし、やがて空気摩擦やいろいろの条件があって遅くなり、ついには止まってしまう。ところが原子のレベル以下の量子の世界では、振子はもともと連続的な周期運動すらしないのだ。とびとびの量子飛躍の活動しかしない。

のみならず、ふつうの振子は円運動や楕円運動にもなるが、量子の運動の形はとびとびの形しかとろうとはしない。すべては非周期的で、とびとびなのだ。これを量子力学用語では「量子化」と言っている。シュレディンガーはこの奇妙なふるまいをもつ量子レベルから、熱力学から見ればこれまた奇妙な秩序のふるまいをもつ生命活動を見ようというのである。

それには量子がつくりだす原子のふるまいがあきらかになり、その原子が寄り集まって安定を求めた分子の状態を説明する必要がある。シュレディンガーはその説明を試みつつ、これらに一貫する「非周期性」と「量子飛躍性」を暗示的に重ね、それを実行させている最大の仕掛けに「負のエントロピー」の関与があることを提示しようとしたのである。

かくして、途中をとばしていえば、シュレディンガーはこう締めくくっていく。

——物質は自分で自分のふるまいを、周囲のすべての条件と組み合わせて律しています。そこには極小の量子力学から極大のニュートン力学やアインシュタインの相対性理論までを満足させる原理があてはまります。そのひとつの大きな原理は、物質は平衡状態では活動を安定させるということです。

ところが生物体というものは、自分の力で動けなくなるような平衡状態になることを、あえて免れるしくみをもっているのです。生物はその内側では物質の新陳代謝(メタボリズム)をくりかえしているのですが、それにもかかわらず、生物総体としては平衡状態を免れているのはまことに驚くべきことです。なぜそんなことができるのか、生物体が食べているものに秘密があるとしか思われないのですが、その食べているものとは、平衡を避けるためのもの、すなわちエントロピーの増大を妨げるものにほかなりません。

そうなのです、生物は周囲の環境から負のエントロピーをうまいぐあいに採り入れているのです。いいかえれば、生物は生きるために必要なエントロピーをうまいぐあいに外に捨てるしくみをもっているのです。

このしくみがどこから発現してきたかということは、いまはその時点を突きとめられないものの、その起源が生命分子をつくりあげるときの量子活動と関係していることはあきらかです。生命は量子から生まれ、それが高分子となって複写活動や代謝活動をするようになるうちに、負のエントロピーをとりこむようにしたのです‥‥。——

実は、このような仮説のうちの熱力学的な解釈と遺伝情報にまつわる生命分子の秩序生成についての解釈の大半は、いまではイリヤ・プリゴジンやヘルマン・ハーケンやマンフレート・アイゲンをはじめとする熱力学者や生物物理学者たちによって、また多くの分子生物学者たちによってすっかり書き改められ、新たな説得力をもって説明がつくようになってきた。

しかしそれでもなお、そこに量子力学が介在し、そのことが生命組織に「自己」と「秩序」を形成させているという仮説については、つまりは量子生命論とでもいうべき仮説については、まだシュレディンガーから先に進めないでいる

0 件のコメント:

コメントを投稿